ステートメント

日本の森や里山に生きる、鹿。

私たちは鹿を山の恵みだと捉え、感謝と敬意を忘れてはならない、と考えます。

農作物の被害という社会問題を解決していくためにも、

個体数が増えたため害獣と呼ばれる生き物のためにも、

鹿肉をより手軽に美味しくいただく文化を、この国で浸透させていくことが私たちの使命です。

この健康面に優れ、可能性に満ちた食材を広めることで、

みなさまの健やかな日々とエシカルな行いに貢献しながら

人と、鹿と、森の、より良い共生をめざしていきます。

会社情報

- 社名

- 株式会社サンクワシカカンパニー

- 所在地

-

〒107-0062

東京都港区南青山3丁目1番36号青山丸竹ビル6F - 代表者

- 代表取締役 伊藤 善彦

- 設立

- 2019年9月18日

代表プロフィール

サンクワシカカンパニー 代表取締役 伊藤善彦

新卒で丸紅株式会社 入社。

金属資源ビジネスの第一線で活躍。2018年5月 丸紅株式会社 退社。

2019年9月 株式会社 サンクワシカカンパニー 代表取締役

【設立のきっかけ】

丸紅勤務時代に世界の国々で鹿肉料理を食べ、その美味しさ、豊富な栄養素、多様な食べ方、脂質の少ない赤身肉ならではの食後の胃もたれのない快活感、栄養で満たされたカラダから感じる精神的な落着きなどを実体験として知り鹿肉に惚れ込む。

日本ではどうして鹿肉が身近に買えないんだろう?日本の森では鹿の急増による食害問題が叫ばれるほど鹿が多くいて、鹿肉の優れた栄養素のエビデンスがあり、捕獲された鹿肉を売りたい人が多くいるのに、何故売れないのだろう?そこには、優れた栄養価値のある食材がそれを必要としている人たちに届く商品になっていないことや、流通の仕組みにも多くの課題があることに気づく。これらの課題をひとつひとつ解決しながら日本で鹿肉を本来あるべき価値まで高めつつ普及させ鹿肉文化を浸透させていきたい。

いずれは和鹿(WASIKA)を日本の誇れる食材として海外にも広げていくことを新たなライフワークとするために丸紅を退社し2019年9月に(株)サンクワシカカンパニーを設立。

現在に至る。

「WASIKA」が

ライフワークになるまで

カルチャーショックを受けた世界の鹿肉料理

26年間勤務した総合商社では海外出張に行く機会が頻繁にありました。特に課長時代は大きなミッションを背負いつつ、移動しながら世界中に点在する支社・駐在員との面談や取引先との交渉をこなす日々でした。資源ビジネスの第一線といえば、聞こえはいいですが、当時の私の主戦場は世界の鉱山。時には鉱脈付近をダイナマイトで発破しながら、クロム、ニッケル、鉄鉱石などを採掘していく、タフな現場です。

ひと息つけるのは食事の時。長期出張の場合は日本食が恋しい駐在員と現地の日本料理店にいくこともありましたが、その地の食文化を知りたいという好奇心もあり、積極的に現地の料理を頂くようにしていました。

フィンランドの首都ヘルシンキから郊外へ40㎞ほど離れたアイノラという湖水地方で食べたトナカイのステーキの味はいまでも忘れられません。厚切りステーキを赤ワインベースのブルーベリーソースで。これが、私にとってはじめての鹿肉料理でした。

南アフリカ・ケープタウンでは朝食にスプリングボックのカルパッチョをキンキンに冷えた白ワインと一緒に。スプリングボックスはラグビーの強豪国・南アフリカ代表チームの愛称ですが、まさかのカルパッチョでのおでましに、心躍る思いがしました。

同じく、南アフリカではインパラのビルトン(ジャーキーよりも柔らかな干し肉)に病みつきになり、どうしたら日本に持ち返ることができるか、真剣に考えたこともしばしば。

ニュージーランド・クイーンズタウンのFERGBURGERは知る人ぞ知る名物のVENISONミートパイのあるお店ですが、これを目指しオークランドからクウィーンズタウンへ渡ったこともありました。メニューのBAMBIを食べた時は、商品のネーミングと美味しさに軽いカルチャーショックを受けたほどです。

ホルモンフリー・抗生剤フリー。しかも牛や豚よりも高栄養素

思い返せば、海外の資源会社にいるエリートと呼ばれる人たちは歴史的な背景もあり、UKにルーツをもつ人たちが多くいました。彼らは国技であるラグビーを愛し、ラグビー選手でありながら、その他のスポーツや趣味も多才で、共通して鹿肉を愛していました。私に鹿肉の優れた栄養素、美味しい食べ方、食後の爽快感を教えてくれたのは彼らでしたが、私自身、ラガーマンであったこともあり、彼らの身体能力の高さに瞠目せずにいられなかったのです。鹿肉を常食としている彼らはみな、エネルギーに溢れた快活さ、軽快な躍動感、心身ともに非常にタフな健やかさを持っていました。鹿の脚力、ジャンプ力、そのものです。

彼らの中には「子どもには牛・豚よりもなるべく鹿を食べさせている」という人も多くいました。放牧、野生を主としている鹿は家畜である牛や豚と違い、成長過程でホルモン剤や抗生剤が投与される心配がなく、しかも、鹿肉がタンパク質、鉄分などの栄養素に優れながら、牛や豚よりも低脂肪であることを熟知していたからです。

またインドでは「鹿だけは食べる」というヴィーガンにも会いました。飼育場や飼料の確保が環境を脅かしている家畜とは違い、森と共生する鹿の生態系が「エシカル」という彼らの哲学にフィットしていたからでしょう。翻って、日本の鹿はどうでしょうか。

日本では捕獲された鹿の9割が利活用されていない現実

日本に生息する鹿は500万頭とも600万頭ともいわれています。鹿は青草やイネ科の雑草類、広葉樹の枝や葉、木の実やキノコ、イモ類まで多種多様な草食ですが、食べ物が少ない冬には芽吹き始めたばかりの木の芽や樹脂をも食べるため、鳥獣保護法で守られ増えすぎてしまった結果、土を痩せさせ、森の生態系のバランスを脅かす害獣としてみなされるように……。林業被害、土砂災害、農業被害を含めると甚大な金額になっており、行政や捕獲者も様々な策を講じていますが、年間の捕獲数は約60万頭、食肉として流通されるのはその10分の1の6万頭にすぎません。残りは捕獲した鹿を受け入れる精肉施設が足りないなどのために廃棄されてしまうのです。

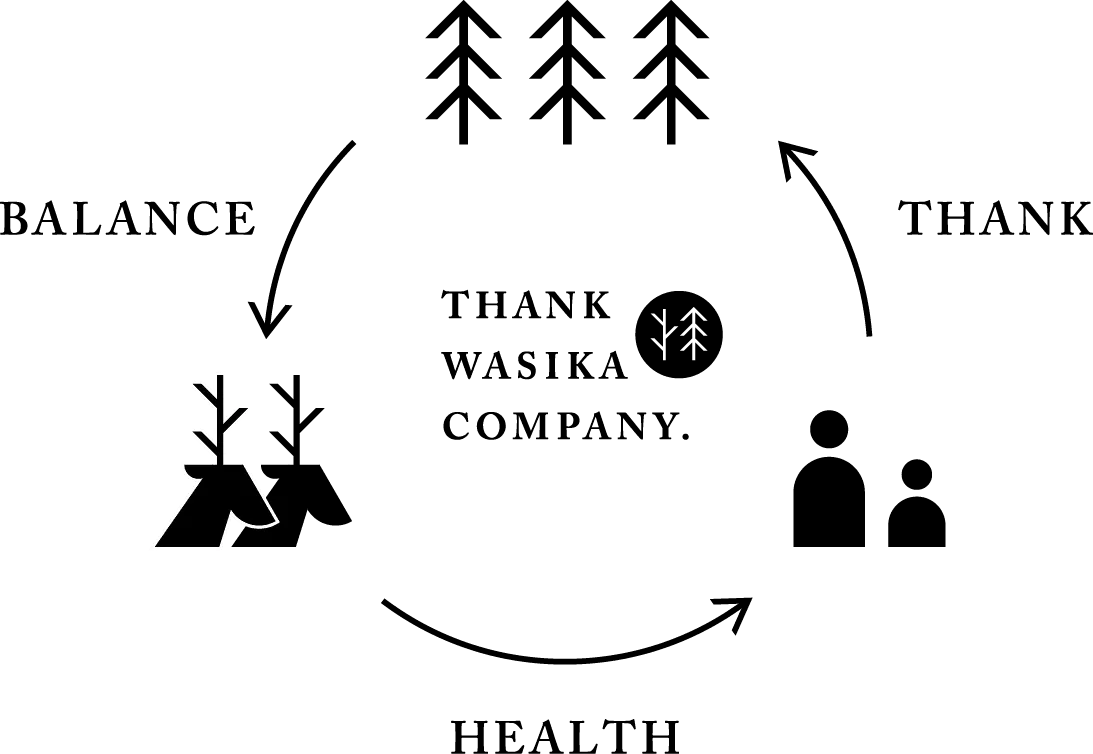

鹿の価値を利活用するための新たなサイクルを創り、その調整弁として役に立てる方法はないものか。鹿と共生しながら、森の生態系を守る。私は日増しにそんな思いに駆られるようになりました。鹿も、森も守りたい。それが、サンクワシカカンパニーの取り組みを始めた大きな理由でした。私は山登りも大好きで、東京近郊の山を登る機会を度々作っていました。森のマイナスイオン、大地に力強く成長している木々から、自身の消耗したエネルギーがリチャージされ、力となっている実感があったからです。私のエネルギーを湧き上がらせてくれた鹿や森へ感謝の思いを形にするには、単に鹿の利活用をするだけでなく、ゆくゆくは牧場を作り、鹿を育て、やがて森から鹿が減少した際には森へ返す。そんなTHANKのサイクルがバランスよく循環していく未来が私の理想です。

「和鹿」という新たな選択肢を

日本産の和鹿は海外で食べた鹿肉にくらべ、肉の繊維がきめ細やかで素材として、より美味しい。しかも、タンパク質、鉄分などの栄養素も遜色なく、より低脂肪(低カロリー)でもあるといえます。

流通における衛生管理体制においては、厚生省の衛生ガイドラインを大きな軸として、各地方自治体の方々が地域性を考慮し、より厳格なルールで運営しています。そして何よりも日本が世界に誇れることは、捕獲者と加工施設の方々の衛生管理に対する真摯な姿勢、日々の弛まぬ努力。安全・安心を死守するための、かけがえのない原資です。

一人でも多くの方に、日本にもこうした恵まれた環境があることを知って頂き、可能性に満ちた食材を賢く選択していく食文化を広めていきたい。そして、関係者・消費者の皆さまと一緒に、豊かな未来を共に創っていく。それが、私たちのビジョンです。